碓井峠 鉄道文化むら

29日は横軽周辺にて取材活動。その日のうちに甲府まで移動して宿泊、30日は朝から中央西線経由でひたすら西進して帰阪しました。 レンタカーを軽井沢で返却ついでに、旧軽井沢駅記念館にて旧しなの鉄道のマルタイをみっちり撮影し、その後はバスで横川へ。主ミッションは「碓氷峠鉄道文化むら」でEF58の資料収集です。BVEストラクチャのテクスチャ素材として、いつか作ろうと詰んである1/50スケールのプラモデルの資料として・・・、ありとあらゆる角度で撮影しておきました。後ろに繋げて10系客車が並べられているのはニクイ演出ですね。20系や24系ほどの華はありませんが、「夜行急行」なんて哀愁漂う雰囲気が大好きな車両です。当時としては慣れない軽量設計ゆえに耐久性が乏しく、今となっては現物を見られる機会がほとんど無いのが残念です。

29日は横軽周辺にて取材活動。その日のうちに甲府まで移動して宿泊、30日は朝から中央西線経由でひたすら西進して帰阪しました。 レンタカーを軽井沢で返却ついでに、旧軽井沢駅記念館にて旧しなの鉄道のマルタイをみっちり撮影し、その後はバスで横川へ。主ミッションは「碓氷峠鉄道文化むら」でEF58の資料収集です。BVEストラクチャのテクスチャ素材として、いつか作ろうと詰んである1/50スケールのプラモデルの資料として・・・、ありとあらゆる角度で撮影しておきました。後ろに繋げて10系客車が並べられているのはニクイ演出ですね。20系や24系ほどの華はありませんが、「夜行急行」なんて哀愁漂う雰囲気が大好きな車両です。当時としては慣れない軽量設計ゆえに耐久性が乏しく、今となっては現物を見られる機会がほとんど無いのが残念です。  昼食はおぎのやの「峠の釜飯」、基本中の基本ですね。園内に保存されているお座敷客車「くつろぎ」の車内でいただきました。微妙~に冷房が効いているので、山中とはいえ猛暑と評判の群馬県ですから助かります。 食後は思うところあってクハ189の運転台を撮影したり採寸したり。外装は国鉄特急色にお色直しされていますが、運転台まわりはかなりくたびれています。後から思えば、故障中のシミュレータ(実車運転台を使用したモノ)を見せてもらうよう頼んだ方が良かったかも・・・。お子様達に混じって部品の写真を撮ったりメモを取ったり、客観的に見れば珍妙な光景だったことでしょう。

昼食はおぎのやの「峠の釜飯」、基本中の基本ですね。園内に保存されているお座敷客車「くつろぎ」の車内でいただきました。微妙~に冷房が効いているので、山中とはいえ猛暑と評判の群馬県ですから助かります。 食後は思うところあってクハ189の運転台を撮影したり採寸したり。外装は国鉄特急色にお色直しされていますが、運転台まわりはかなりくたびれています。後から思えば、故障中のシミュレータ(実車運転台を使用したモノ)を見せてもらうよう頼んだ方が良かったかも・・・。お子様達に混じって部品の写真を撮ったりメモを取ったり、客観的に見れば珍妙な光景だったことでしょう。  しかしこの鉄道文化むら、展示車両の多くは客室内や運転室に入れるように整備されているため、じっくり見て回るとまる一日かかりそうですね。大宮に行くよりも濃い一日が楽しめるように思えます。しかし今回は取材メインであり、かつ碓井第三橋梁の見学もしたかったので、他の車両はまたの機会にして切り上げ、信越旧々線を遊歩道化した「アプトの道」を歩きました。往復10kmのハイキングですが、炎天下の下を延々と続く66.7‰の急勾配は徒歩でもキツく、ホントにこんな坂を列車が走っていたの?と疑ってしまうほど。歩きには自信がある方だったのですが、第三橋梁、通称めがね橋に到着する頃にはヘロヘロに。 撮影時はグロッキー状態でしたが、帰路は下りなので割と楽チン。途中の温泉施設「峠の湯」でひとっ風呂浴び、涼しくなる夕方まで時間をつぶしてから横川へ戻りました。横川からの帰路は「時刻表を見ずにどこまで行けるか」的なお遊びで、高崎から八高線経由で中央本線へ、23:30に甲府へ到着しました。最終の小淵沢行きがありましたが、宿も無いところで立ち往生する可能性大でしたので、甲府で一泊することにしました。 ■テクスチャ素材としての写真撮影

しかしこの鉄道文化むら、展示車両の多くは客室内や運転室に入れるように整備されているため、じっくり見て回るとまる一日かかりそうですね。大宮に行くよりも濃い一日が楽しめるように思えます。しかし今回は取材メインであり、かつ碓井第三橋梁の見学もしたかったので、他の車両はまたの機会にして切り上げ、信越旧々線を遊歩道化した「アプトの道」を歩きました。往復10kmのハイキングですが、炎天下の下を延々と続く66.7‰の急勾配は徒歩でもキツく、ホントにこんな坂を列車が走っていたの?と疑ってしまうほど。歩きには自信がある方だったのですが、第三橋梁、通称めがね橋に到着する頃にはヘロヘロに。 撮影時はグロッキー状態でしたが、帰路は下りなので割と楽チン。途中の温泉施設「峠の湯」でひとっ風呂浴び、涼しくなる夕方まで時間をつぶしてから横川へ戻りました。横川からの帰路は「時刻表を見ずにどこまで行けるか」的なお遊びで、高崎から八高線経由で中央本線へ、23:30に甲府へ到着しました。最終の小淵沢行きがありましたが、宿も無いところで立ち往生する可能性大でしたので、甲府で一泊することにしました。 ■テクスチャ素材としての写真撮影  翌日は塩尻経由で中央西線へ、名古屋から東海道本線で帰阪しました。中央東線の普通列車はほとんどが新長野色の115系で運用されていますが、特急待避の長時間停車が何度かありましたので、テクスチャ用の写真を山ほど撮っておきました。個人的には信州らしく爽やかなこの塗色が気に入っているのですが、好き嫌いが分かれるようですね。 製作中のBVE飯田線は169系で快速「みすず」が運用されていた時代ですので115系は不要なのですが、169系の鮮明な写真が手持ちにありませんので、115系をベースに作ることにします。165/169系と115系、兄弟車ではありますが側面はもちろん、前面もよく見ると細かな差異がありまして、そのあたりは画像処理で何とかしなくてはなりませんね。 何を作る場合でも、現物の鮮明かつ理想的な角度で撮られた写真が残っているのなら、それに超したことはないのですが、そうでなければ現物とはいえ不鮮明なものや立体感ない写真を使うよりも、類似する何かを理想的な条件で撮影し、それをベースに工夫して作った方が結果的には高品質な物を作ることができます。 今回は旅日記状態でBVE的話題がほとんどありませんので、最後にテクスチャ素材の撮影について少し書いてみます。 鉄道写真を沢山ストックしているからといってBVEのテクスチャ素材に困らないかというとそうではなく、むしろそのまま使える写真というのはほとんどありません。光線や陰影の具合や時代設定についてはこれまでも書きましたが、一番重要なのは写真を撮る角度。できるだけ運転台から見た角度に近い角度で撮影しないと、意図した立体感が出せません。列車の場合はナナメ方向から撮影した写真も少なくないと思いますが、遠近で像が小さくなる後半部がテクスチャとして使用に耐える解像度を持っているかというと、まぁだいたいダメでしょう。テクスチャ画像は、テクスチャ画像用に撮影することが望ましいわけです。

翌日は塩尻経由で中央西線へ、名古屋から東海道本線で帰阪しました。中央東線の普通列車はほとんどが新長野色の115系で運用されていますが、特急待避の長時間停車が何度かありましたので、テクスチャ用の写真を山ほど撮っておきました。個人的には信州らしく爽やかなこの塗色が気に入っているのですが、好き嫌いが分かれるようですね。 製作中のBVE飯田線は169系で快速「みすず」が運用されていた時代ですので115系は不要なのですが、169系の鮮明な写真が手持ちにありませんので、115系をベースに作ることにします。165/169系と115系、兄弟車ではありますが側面はもちろん、前面もよく見ると細かな差異がありまして、そのあたりは画像処理で何とかしなくてはなりませんね。 何を作る場合でも、現物の鮮明かつ理想的な角度で撮られた写真が残っているのなら、それに超したことはないのですが、そうでなければ現物とはいえ不鮮明なものや立体感ない写真を使うよりも、類似する何かを理想的な条件で撮影し、それをベースに工夫して作った方が結果的には高品質な物を作ることができます。 今回は旅日記状態でBVE的話題がほとんどありませんので、最後にテクスチャ素材の撮影について少し書いてみます。 鉄道写真を沢山ストックしているからといってBVEのテクスチャ素材に困らないかというとそうではなく、むしろそのまま使える写真というのはほとんどありません。光線や陰影の具合や時代設定についてはこれまでも書きましたが、一番重要なのは写真を撮る角度。できるだけ運転台から見た角度に近い角度で撮影しないと、意図した立体感が出せません。列車の場合はナナメ方向から撮影した写真も少なくないと思いますが、遠近で像が小さくなる後半部がテクスチャとして使用に耐える解像度を持っているかというと、まぁだいたいダメでしょう。テクスチャ画像は、テクスチャ画像用に撮影することが望ましいわけです。  上の画像は分解写真・・・ではなく、車輌1両分のテクスチャ素材です。当然ここでは縮小していますが、元画像の解像度は1枚あたり3008x2000ドットで、単にこれは私のカメラの上限値です。メモリも安くなりましたから、こんなところでケチっても仕方ありません。 車体が白いのでディテールを飛ばさないようアンダー気味で撮影。逆に床下を撮る場合はオーバー気味でないとディテールが潰れます。肉眼より遥かにダイナミックレンジの狭いデジタルカメラで車体と床下を同時に撮るのは自殺行為なので、手間はかかりますが別々に撮りましょう。もっとも今回は169系への転用を前提とした撮影ですので、115系の床下は不要。撮影はしていません。 立体感を出すコツは、常に列車に対してナナメにカメラを向け、そのまま列車と並行に移動するように撮影します。まぁ何分割するかは要求される解像度次第で、BVE程度ならここまで細分化する必要な無いとも思うのですが、レンズの歪みによる寸法の狂いを最小限にするためや、遠近による歪みを補正して繋ぎ合わせる際の画質の劣化を最小限に抑えるため、このような撮り方になっています。実際に編集作業をしてみると半分くらいしか使わなかった、なんてこともありますが、まぁ残りは保険というか、精神衛生上の問題ですね。 あとはPhotoshopなど、それぞれ使い慣れたツールで合体させ、色合いを整え、最後の最後に画像サイズを縮小して完成です。「窓やドアを毎回撮影せずに、形は同じなんだから使い回せばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、微妙な反射やブラインド、車内の様子がそれぞれ微妙に違います。ひとつの画像を使い回すと「繰り返し感」が出てしまいますので、できるだけ車輌の端から端までを撮影して一枚に繋げるようにします。 駅舎などの横に長い建物も基本的には同じ。差し掛け屋根の柱や吊り下げ看板の類が壁面の前にあって邪魔になる場合は、微妙に位置をずらせて数枚撮影し、「写らないところが無いように」カバーします。小さな建物ですと数枚に分割して撮ることはありませんが、運転台からの位置を意識してナナメから撮影するのは同じです。 こういうのは動画で作業しながら解説した方が分かりやすそうですが、はてさて次の動画はいつになりますことやら? 小町屋周辺の空き地がまだまだ目立ちます。

上の画像は分解写真・・・ではなく、車輌1両分のテクスチャ素材です。当然ここでは縮小していますが、元画像の解像度は1枚あたり3008x2000ドットで、単にこれは私のカメラの上限値です。メモリも安くなりましたから、こんなところでケチっても仕方ありません。 車体が白いのでディテールを飛ばさないようアンダー気味で撮影。逆に床下を撮る場合はオーバー気味でないとディテールが潰れます。肉眼より遥かにダイナミックレンジの狭いデジタルカメラで車体と床下を同時に撮るのは自殺行為なので、手間はかかりますが別々に撮りましょう。もっとも今回は169系への転用を前提とした撮影ですので、115系の床下は不要。撮影はしていません。 立体感を出すコツは、常に列車に対してナナメにカメラを向け、そのまま列車と並行に移動するように撮影します。まぁ何分割するかは要求される解像度次第で、BVE程度ならここまで細分化する必要な無いとも思うのですが、レンズの歪みによる寸法の狂いを最小限にするためや、遠近による歪みを補正して繋ぎ合わせる際の画質の劣化を最小限に抑えるため、このような撮り方になっています。実際に編集作業をしてみると半分くらいしか使わなかった、なんてこともありますが、まぁ残りは保険というか、精神衛生上の問題ですね。 あとはPhotoshopなど、それぞれ使い慣れたツールで合体させ、色合いを整え、最後の最後に画像サイズを縮小して完成です。「窓やドアを毎回撮影せずに、形は同じなんだから使い回せばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、微妙な反射やブラインド、車内の様子がそれぞれ微妙に違います。ひとつの画像を使い回すと「繰り返し感」が出てしまいますので、できるだけ車輌の端から端までを撮影して一枚に繋げるようにします。 駅舎などの横に長い建物も基本的には同じ。差し掛け屋根の柱や吊り下げ看板の類が壁面の前にあって邪魔になる場合は、微妙に位置をずらせて数枚撮影し、「写らないところが無いように」カバーします。小さな建物ですと数枚に分割して撮ることはありませんが、運転台からの位置を意識してナナメから撮影するのは同じです。 こういうのは動画で作業しながら解説した方が分かりやすそうですが、はてさて次の動画はいつになりますことやら? 小町屋周辺の空き地がまだまだ目立ちます。

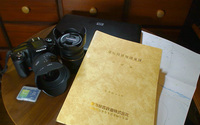

クリーム色のファイルは運転関係線路要図。平成18年に発行されたものなのでデータが想定している時期とは変わっているところもありますが、そのへんは別資料で補うしかありません。貴重なものなのでまず全ページをコピーして・・・と思っていたのですが、面倒になってそのまま持ち歩いています。まぁコレクターじゃないので、いいか。 勾配や曲線はもちろん、信号機の配置や踏切名なども記載されているので路線データを作る際には重宝しています。ただし、基本的に100m単位で描かれた図ですから、これだけで路線データを作るのは難しいでしょう。現地で得た資料と線路図、地図などを組み合わせて25m単位、そして更に細かなデータを作っていきます。 ■その他雑感 図書館へ寄る時間が取れるか微妙だったのですが、皮肉なことに最終日の炎天下に負けまして、撮影を中断して飯島町の図書館へ避難しました。こぢんまりとした規模で蔵書も多くはありませんが、さすがに郷土史は充実していたので楽しませていただきました。 直接資料になるような記事・写真はほとんど無かったのですが、伊那電が開通した当初の写真を多数見ることが出来、また建築様式と地場産業の関連についての記述も興味深かったですね。ネット全盛の現代ですが、それでも紙メディアの持つ説得力も捨てがたいもので、今まで知らなかったことを知る機会であるのはもちろん、「こうなんじゃないかな?」という推論の裏付けを得る機会にもなります。 今回は飯島町だけでしたが、また次の機会に駒ヶ根市、伊那市の図書館も訪れてみようと思います。 取材期間中は毎晩温泉に入っていたのですが、伊那市の三セクが運営する「みはらしの湯」がそこそこお気に入り。循環させているので塩素臭があるのは残念ですが、ヌルヌル感のある泉質は温泉らしさも十分で、湯上後も気持ちよく過ごせました。 特筆すべきは露天風呂。湯船は小さいものの眺望は良好で、駒ヶ岳山麓に位置するため手前に伊那谷、遥か前方には南アルプスを望むという好立地。露天風呂が好きであちこち入りにいってるんですが、周囲の塀や目隠しのせいで折角の開放感が台無しになっているところが多い中、ここは高台にあるので目隠しも低く、半身浴したまま景色を眺められるのが良いですね。また先述の塩素臭も風がさらってくれるので気になりません。 スケジュールを合わせたわけではなく偶然だったのですが、7/31は『みのわ祭り』の花火大会が行われ、露天風呂に入りながら暮れゆく空と打ち上げ花火を眺めるという、最高に贅沢なシチュエーションを堪能させていただきました。会場は伊那市のお隣の箕輪町、駅で言えば伊那松島のあたりですので距離が8kmほどあり、眼前に広がる大迫力・・・とはいきませんが、人混みに押されることもなくゆったりと、なんとも風情あふれる一時でした。 ちょうど帰阪した頃から100歳以上の高齢者が多数行方不明・・・という悲しいニュースが流れていますが、伊那谷では人々の距離が都市部よりも少し近く、ほっこりさせられました。 人口密度は都市部と比べて圧倒的に低いわけですが、それでも撮影していると農作業をされている方や散歩中の方、結構な数の人と顔を合わせるので、目が合っちゃうとお邪魔している立場のこちらとしてはそのまま逸らすのも気不味いですし、不審者扱いされても困りますので軽く会釈しておいたのですが、そうするとほとんどの方が「こんにちは」と声をかけて返して下さるんですよね。すれ違う子供達なんて向こうから「おはようございまーす!」なんて元気に挨拶してくれて、つい唖然として挨拶を返し損ねそうになったりも。 最初はビックリしましたし、私よりもっと若い方だと「面倒くさい」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、4日も現地に密着しているとだんだん自然に挨拶ができるようになるもので、「あ~、こういうのもいいなぁ」なんて思ってしまいました。まぁ防犯の意味もあるかもしれませんが、少なくとも不快に感じることはありませんから、こういう習慣は素晴らしいですね。

クリーム色のファイルは運転関係線路要図。平成18年に発行されたものなのでデータが想定している時期とは変わっているところもありますが、そのへんは別資料で補うしかありません。貴重なものなのでまず全ページをコピーして・・・と思っていたのですが、面倒になってそのまま持ち歩いています。まぁコレクターじゃないので、いいか。 勾配や曲線はもちろん、信号機の配置や踏切名なども記載されているので路線データを作る際には重宝しています。ただし、基本的に100m単位で描かれた図ですから、これだけで路線データを作るのは難しいでしょう。現地で得た資料と線路図、地図などを組み合わせて25m単位、そして更に細かなデータを作っていきます。 ■その他雑感 図書館へ寄る時間が取れるか微妙だったのですが、皮肉なことに最終日の炎天下に負けまして、撮影を中断して飯島町の図書館へ避難しました。こぢんまりとした規模で蔵書も多くはありませんが、さすがに郷土史は充実していたので楽しませていただきました。 直接資料になるような記事・写真はほとんど無かったのですが、伊那電が開通した当初の写真を多数見ることが出来、また建築様式と地場産業の関連についての記述も興味深かったですね。ネット全盛の現代ですが、それでも紙メディアの持つ説得力も捨てがたいもので、今まで知らなかったことを知る機会であるのはもちろん、「こうなんじゃないかな?」という推論の裏付けを得る機会にもなります。 今回は飯島町だけでしたが、また次の機会に駒ヶ根市、伊那市の図書館も訪れてみようと思います。 取材期間中は毎晩温泉に入っていたのですが、伊那市の三セクが運営する「みはらしの湯」がそこそこお気に入り。循環させているので塩素臭があるのは残念ですが、ヌルヌル感のある泉質は温泉らしさも十分で、湯上後も気持ちよく過ごせました。 特筆すべきは露天風呂。湯船は小さいものの眺望は良好で、駒ヶ岳山麓に位置するため手前に伊那谷、遥か前方には南アルプスを望むという好立地。露天風呂が好きであちこち入りにいってるんですが、周囲の塀や目隠しのせいで折角の開放感が台無しになっているところが多い中、ここは高台にあるので目隠しも低く、半身浴したまま景色を眺められるのが良いですね。また先述の塩素臭も風がさらってくれるので気になりません。 スケジュールを合わせたわけではなく偶然だったのですが、7/31は『みのわ祭り』の花火大会が行われ、露天風呂に入りながら暮れゆく空と打ち上げ花火を眺めるという、最高に贅沢なシチュエーションを堪能させていただきました。会場は伊那市のお隣の箕輪町、駅で言えば伊那松島のあたりですので距離が8kmほどあり、眼前に広がる大迫力・・・とはいきませんが、人混みに押されることもなくゆったりと、なんとも風情あふれる一時でした。 ちょうど帰阪した頃から100歳以上の高齢者が多数行方不明・・・という悲しいニュースが流れていますが、伊那谷では人々の距離が都市部よりも少し近く、ほっこりさせられました。 人口密度は都市部と比べて圧倒的に低いわけですが、それでも撮影していると農作業をされている方や散歩中の方、結構な数の人と顔を合わせるので、目が合っちゃうとお邪魔している立場のこちらとしてはそのまま逸らすのも気不味いですし、不審者扱いされても困りますので軽く会釈しておいたのですが、そうするとほとんどの方が「こんにちは」と声をかけて返して下さるんですよね。すれ違う子供達なんて向こうから「おはようございまーす!」なんて元気に挨拶してくれて、つい唖然として挨拶を返し損ねそうになったりも。 最初はビックリしましたし、私よりもっと若い方だと「面倒くさい」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、4日も現地に密着しているとだんだん自然に挨拶ができるようになるもので、「あ~、こういうのもいいなぁ」なんて思ってしまいました。まぁ防犯の意味もあるかもしれませんが、少なくとも不快に感じることはありませんから、こういう習慣は素晴らしいですね。