地形のfreeobj化

これまで地形の表現はdikeやwall構文を使ってやりくりするのがほとんどでしたが、freeobj化した伊那大島の崖が当初の予想以上に良い印象でしたので、特徴のある地形は思い切ってfreeobj化することにしました。  中田切の鉄橋から延々と上り勾配の続く飯田線ですが、伊那福岡を出るとイキナリ28.6‰の下り勾配に突入します。これは小町屋との間に流れる上穂沢川(わぶさわがわ・・・読めないよっ!)が作ったプチ田切地形を、例によって最小限の鉄橋で超えるためです。 駅を出てすぐにR600がありますが、路線の制限速度が85km/hに抑えられている飯田線では、曲線制限は無いも同義。分岐器制限を抜けるとフルノッチで加速しながら曲線を抜け、上限いっぱいの85km/hで谷底の鉄橋を渡ると、そのまま小町屋の台地に駆け上がります。 唸るモーター音! 激しく揺れる車内! それまでとは全く違うスピードレンジで爆走する、非常にダイナミックな区間です。

中田切の鉄橋から延々と上り勾配の続く飯田線ですが、伊那福岡を出るとイキナリ28.6‰の下り勾配に突入します。これは小町屋との間に流れる上穂沢川(わぶさわがわ・・・読めないよっ!)が作ったプチ田切地形を、例によって最小限の鉄橋で超えるためです。 駅を出てすぐにR600がありますが、路線の制限速度が85km/hに抑えられている飯田線では、曲線制限は無いも同義。分岐器制限を抜けるとフルノッチで加速しながら曲線を抜け、上限いっぱいの85km/hで谷底の鉄橋を渡ると、そのまま小町屋の台地に駆け上がります。 唸るモーター音! 激しく揺れる車内! それまでとは全く違うスピードレンジで爆走する、非常にダイナミックな区間です。  その駆け下りる感覚を如何に再現できるかが腕の見せどころ・・・なのですが、リニューアル作業を始めた当初のデータを引っ張り出してみると、ご覧の有り様。 データのタイムスタンプを見ると、ちょうど2年くらい前のもの。誰しも最初は技術的に拙いのは当然ですから仕方のないこととはいえ、今更お披露目するのは非常に気が引けるのですが・・・、失敗作の見本として晒しておきます。当時は精一杯頑張ったつもりなんだけどなぁ・・・。 “似てる、似てない”以前の問題として、高低差が全く感じられないのが、運転シミュレータとして非常によろしくありませんね(念のため路線データをチェックしましたが、これでちゃんと下り28.6‰になっています)。これは風景のストラクチャを自線に追従させて配置していることが一番の原因ですが、おかげでBVE4以降ではストラクチャとして設置した勾配標以外に、勾配をイメージさせる要素がありません。 解決策として、ストラクチャを配置する際に、基準座標となる線路インデックスを自線の“0”ではなく“-1”にすると、勾配の中にあってもストラクチャは鉛直になりますから、田畑や建物を階段状に配置してやれば、勾配を感じやすくなります。 しかし直線区間ではそれだけで対応できますが、曲線区間となると、今度はブロック状に作った汎用ストラクチャの違和感が強く現れます。旧作では直線で作られた田圃のフチを路盤の下に隠すことで、なんとな~く誤魔化していたわけですが、これが表面化してしまうと、ブロックかタイルを並べたような画一的な風景になってしまいます。「某列車で行こう9」の田畑に幻滅された方なら、どれだけ不細工なことになるか、お分かりいただけるでしょうか。

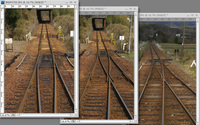

その駆け下りる感覚を如何に再現できるかが腕の見せどころ・・・なのですが、リニューアル作業を始めた当初のデータを引っ張り出してみると、ご覧の有り様。 データのタイムスタンプを見ると、ちょうど2年くらい前のもの。誰しも最初は技術的に拙いのは当然ですから仕方のないこととはいえ、今更お披露目するのは非常に気が引けるのですが・・・、失敗作の見本として晒しておきます。当時は精一杯頑張ったつもりなんだけどなぁ・・・。 “似てる、似てない”以前の問題として、高低差が全く感じられないのが、運転シミュレータとして非常によろしくありませんね(念のため路線データをチェックしましたが、これでちゃんと下り28.6‰になっています)。これは風景のストラクチャを自線に追従させて配置していることが一番の原因ですが、おかげでBVE4以降ではストラクチャとして設置した勾配標以外に、勾配をイメージさせる要素がありません。 解決策として、ストラクチャを配置する際に、基準座標となる線路インデックスを自線の“0”ではなく“-1”にすると、勾配の中にあってもストラクチャは鉛直になりますから、田畑や建物を階段状に配置してやれば、勾配を感じやすくなります。 しかし直線区間ではそれだけで対応できますが、曲線区間となると、今度はブロック状に作った汎用ストラクチャの違和感が強く現れます。旧作では直線で作られた田圃のフチを路盤の下に隠すことで、なんとな~く誤魔化していたわけですが、これが表面化してしまうと、ブロックかタイルを並べたような画一的な風景になってしまいます。「某列車で行こう9」の田畑に幻滅された方なら、どれだけ不細工なことになるか、お分かりいただけるでしょうか。  様々なサイズ・種類の田畑を曲線半径ごとに各種用意する・・・なんてのは非現実的ですから、結局その場所その場所専用の地形ストラクチャを製作するのが、遠そうで、実は一番の近道なのです。 現在製作中の仕様では、ストラクチャの密度やテクスチャのリアリティが高まったことで、表面上の見栄えが良くなったのも確かな進歩ですが、それよりも何よりも、専用の地形を用意したことで、旧作と比較すると圧倒的な「下ってる感」を演出できたことが、一番の成果です。新旧とも線形はほとんど同じなのに、ちゃんと下っているように見えるのだから不思議なものです。 風景としても、画角や季節の違い、架線柱が建て替えられたことによる雰囲気の誤差はありますが、それなりに似てると言えるレベルに達することが出来たでしょうか。

様々なサイズ・種類の田畑を曲線半径ごとに各種用意する・・・なんてのは非現実的ですから、結局その場所その場所専用の地形ストラクチャを製作するのが、遠そうで、実は一番の近道なのです。 現在製作中の仕様では、ストラクチャの密度やテクスチャのリアリティが高まったことで、表面上の見栄えが良くなったのも確かな進歩ですが、それよりも何よりも、専用の地形を用意したことで、旧作と比較すると圧倒的な「下ってる感」を演出できたことが、一番の成果です。新旧とも線形はほとんど同じなのに、ちゃんと下っているように見えるのだから不思議なものです。 風景としても、画角や季節の違い、架線柱が建て替えられたことによる雰囲気の誤差はありますが、それなりに似てると言えるレベルに達することが出来たでしょうか。  左手の建物群は1994年に開校した「赤穂南小学校」。路線データの95年当時は新築ホヤホヤですね。「その割には汚しが効いてるような?」というツッコミは、テクスチャ素材の関係上ご容赦を。 私の知る小中学校というのは、全国どこへいっても同じスタイルの、クリーム色に塗られた無機質なコンクリ建築・・・というイメージなのですが、この頃から公立の学校建築も豪勢になりましたね。 線路はここから小町屋を経て、前回掲載した駒ヶ根駅手前のカーブに至るまで一直線です。実際には20mの短尺レールが独特のジョイント音を奏でる区間なのですが、音を収録して路線データで再現するには、全区間の短尺レール使用箇所を調べないといけませんから、チョット大変ですね。

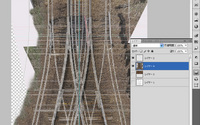

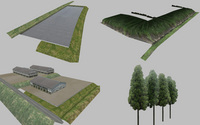

左手の建物群は1994年に開校した「赤穂南小学校」。路線データの95年当時は新築ホヤホヤですね。「その割には汚しが効いてるような?」というツッコミは、テクスチャ素材の関係上ご容赦を。 私の知る小中学校というのは、全国どこへいっても同じスタイルの、クリーム色に塗られた無機質なコンクリ建築・・・というイメージなのですが、この頃から公立の学校建築も豪勢になりましたね。 線路はここから小町屋を経て、前回掲載した駒ヶ根駅手前のカーブに至るまで一直線です。実際には20mの短尺レールが独特のジョイント音を奏でる区間なのですが、音を収録して路線データで再現するには、全区間の短尺レール使用箇所を調べないといけませんから、チョット大変ですね。  今回は大きく3つのブロックに分けてこの区間を再現しました。まず画像左上は手前の棚田部分。線路の曲線に沿うようにカーブしている、今回の肝の部分です。左側へ階段状に田圃が続きますが、視界に入るのは二段目までですので、その土手だけ作って完成です。 右上は杉林の土台。水分が多く、陰になる部分でもあるので、暗い配色にしています。透過テクスチャを用いて数箇所に配置した下草は、ポリゴンで作った地形がカクカクの直線に見えないよう誤魔化すためのオマジナイ。実際にひとつ前の画像をご覧いただければ、その効果がお分かりいただけるかと思います。 左下は学校部分全体。位置合わせが楽なよう、校舎なども含めて一体にしています。本当はもっと複雑な形状をしているのですが、遠景でしか見えない部分はザックリ省略しています。また、手前の体育館と線路側のフェンスの間にはプールがあるのですが、こちらもフェンスに隠れてほとんど見えませんので省略しました。 右下は杉林に並べた汎用ストラクチャ。線路際の防風林などに以前から使用しているものです。透過テクスチャの輪郭に関する問題の影響を最小限にすべく、木々には高解像度のテクスチャを使用していますから、できるだけ汎用品を使って重複読み込みによるメモリ・リソースの浪費を抑えるようにしました。 とはいえ、これだけだと「同じ木が並んでる感」が否めませんので、最前列だけでも単体の樹木ストラクチャを数パターン用意してランダムに並べたほうが、より自然な風景になりますね。 図らずも過去作品の拙さを目の当たりにしましたが、それだけこの2年間で色々な技術が身に付いたのだと、前向きに解釈したいところです。しかし、どんな技術職でも一人前(その道を極める・・・のではなく、最低限ひととおりの作業を一人でこなせるようになる程度)になるには3年かかると言います。データ弄りを始めて今で2年半くらいでしょうか。それも仕事の合間の飛び飛びの時間ですから、延べ時間としては1年にも満たないレベルですね。 まだまだ知らない技法や、思い付いていないアイデアがゴロゴロ転がっているのでしょうから、更に2年後の自分がどんなデータを作っているかを考えると、チョット楽しみ。 ・・・いや、足踏みしてるかも知れないけど。

今回は大きく3つのブロックに分けてこの区間を再現しました。まず画像左上は手前の棚田部分。線路の曲線に沿うようにカーブしている、今回の肝の部分です。左側へ階段状に田圃が続きますが、視界に入るのは二段目までですので、その土手だけ作って完成です。 右上は杉林の土台。水分が多く、陰になる部分でもあるので、暗い配色にしています。透過テクスチャを用いて数箇所に配置した下草は、ポリゴンで作った地形がカクカクの直線に見えないよう誤魔化すためのオマジナイ。実際にひとつ前の画像をご覧いただければ、その効果がお分かりいただけるかと思います。 左下は学校部分全体。位置合わせが楽なよう、校舎なども含めて一体にしています。本当はもっと複雑な形状をしているのですが、遠景でしか見えない部分はザックリ省略しています。また、手前の体育館と線路側のフェンスの間にはプールがあるのですが、こちらもフェンスに隠れてほとんど見えませんので省略しました。 右下は杉林に並べた汎用ストラクチャ。線路際の防風林などに以前から使用しているものです。透過テクスチャの輪郭に関する問題の影響を最小限にすべく、木々には高解像度のテクスチャを使用していますから、できるだけ汎用品を使って重複読み込みによるメモリ・リソースの浪費を抑えるようにしました。 とはいえ、これだけだと「同じ木が並んでる感」が否めませんので、最前列だけでも単体の樹木ストラクチャを数パターン用意してランダムに並べたほうが、より自然な風景になりますね。 図らずも過去作品の拙さを目の当たりにしましたが、それだけこの2年間で色々な技術が身に付いたのだと、前向きに解釈したいところです。しかし、どんな技術職でも一人前(その道を極める・・・のではなく、最低限ひととおりの作業を一人でこなせるようになる程度)になるには3年かかると言います。データ弄りを始めて今で2年半くらいでしょうか。それも仕事の合間の飛び飛びの時間ですから、延べ時間としては1年にも満たないレベルですね。 まだまだ知らない技法や、思い付いていないアイデアがゴロゴロ転がっているのでしょうから、更に2年後の自分がどんなデータを作っているかを考えると、チョット楽しみ。 ・・・いや、足踏みしてるかも知れないけど。